プロジェクトEGGで配信中の「ザ・スキーム for PC-8801(1988年)」を遊んでみました。

「ザ・スキーム」の楽曲担当は古代祐三さんです。聞くと気持ちが良くなる楽曲でパソコンゲームファンを魅了しました。高度なテクニックが使われていることは理解できますが、気持ちが良くなる原理は謎です。この後、古代さんは「ザ・スーパー忍」や「アクトレイザー」でコンシューマでもブレイクします。

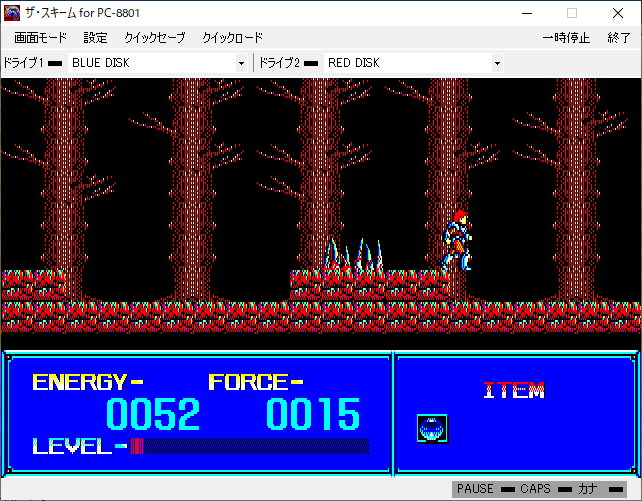

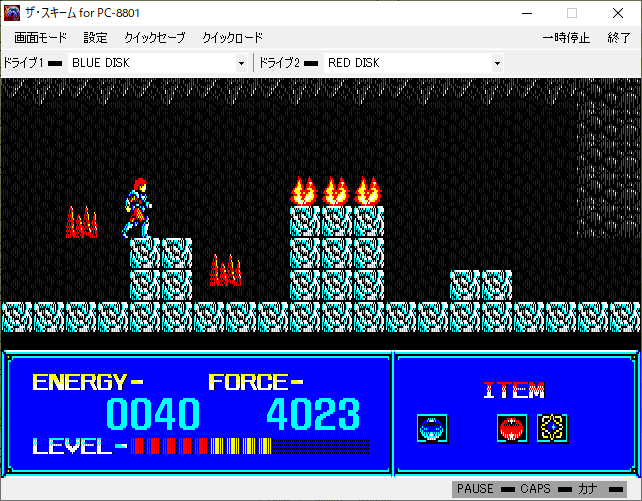

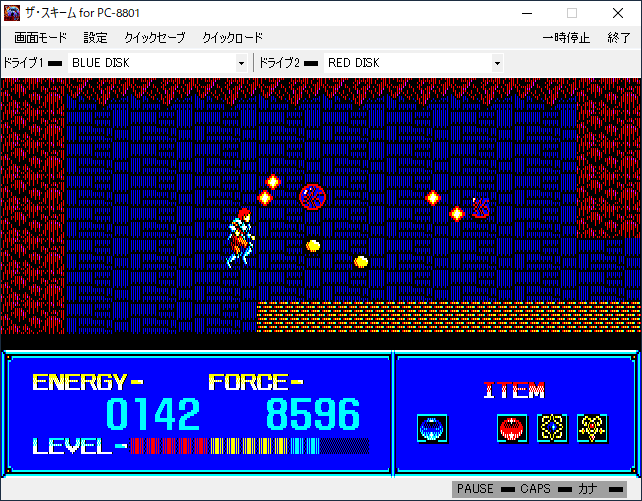

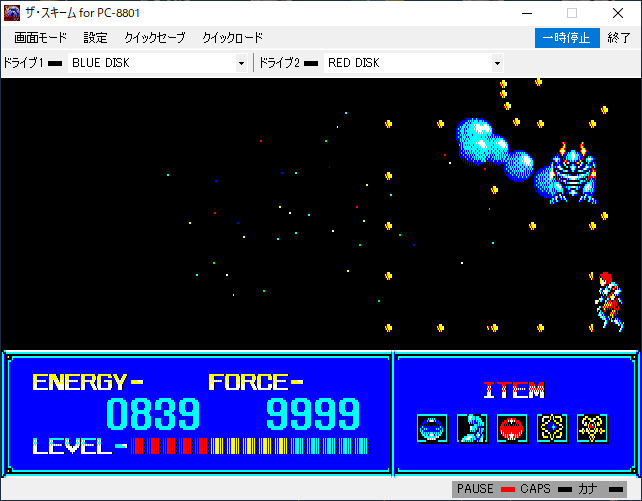

ダイジェストで紹介します。これは序盤の状態。

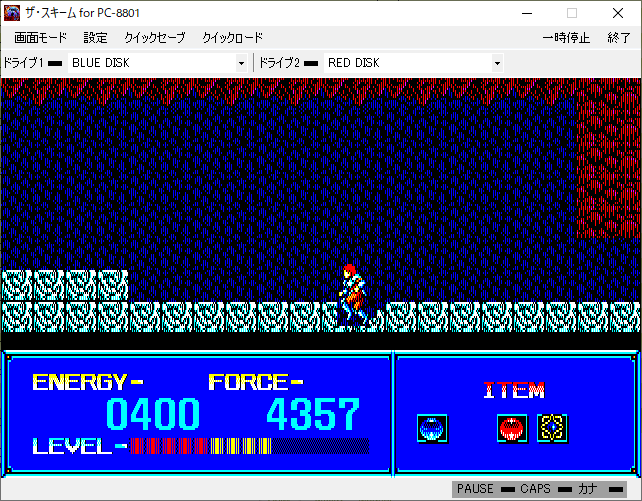

独特のプレイ感。プレイヤーのジャンプが等速で動きます。横方向に細かく動けるのは凄いのですが、遅い。

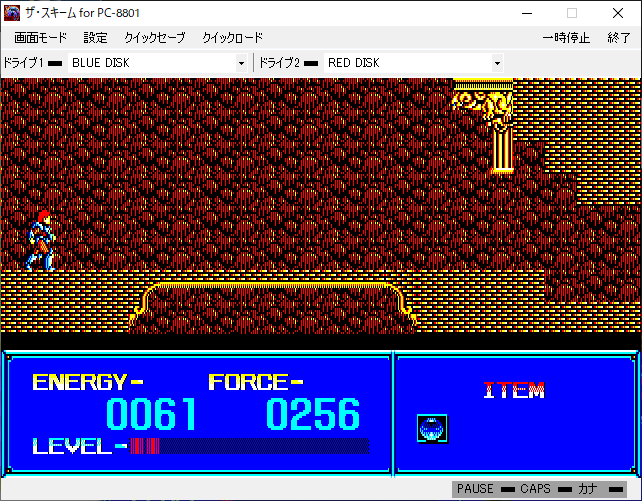

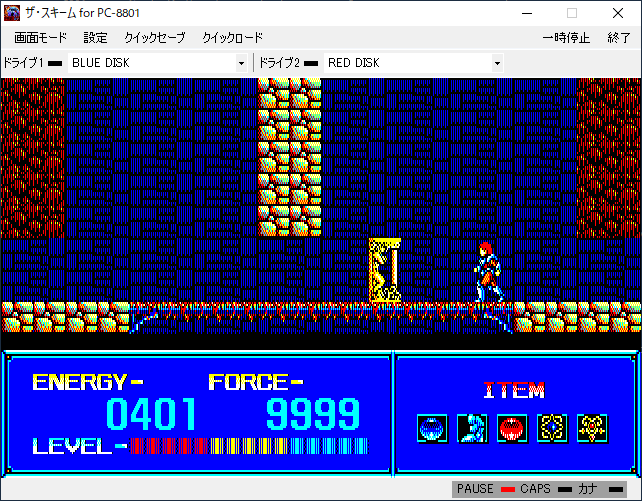

ボス、fa-faを倒して迷路の入り口に到着。

ボス、bosetecを倒して、ユニコーンのゲートをアンロックした状態。

メトロイドをリスペクトしてますね。

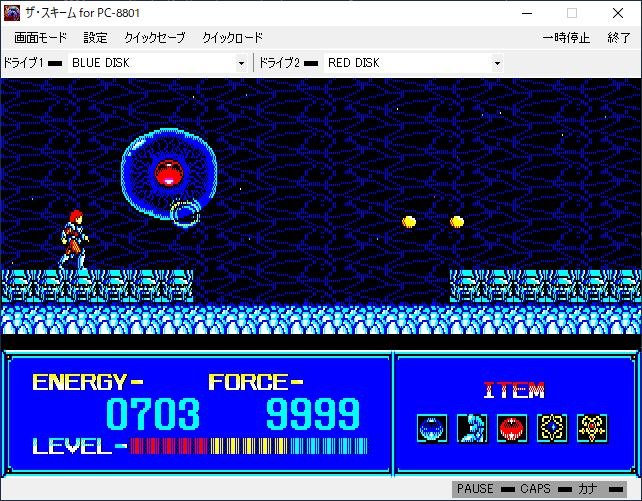

blue dragonというボス。

最初はピクリとも動きませんが、あとで動くようになります。

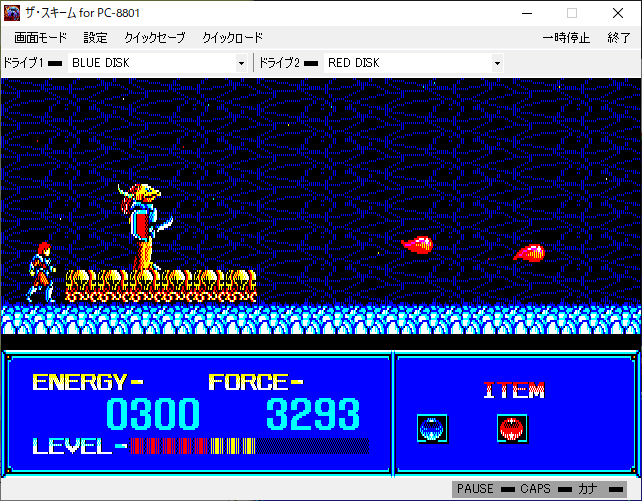

ボスのgorgon。間違えて左側に立ってしまいました。

このまま勝てるのかと思ったら、攻撃が当たらない。ボスはこっちを向いてくれません。

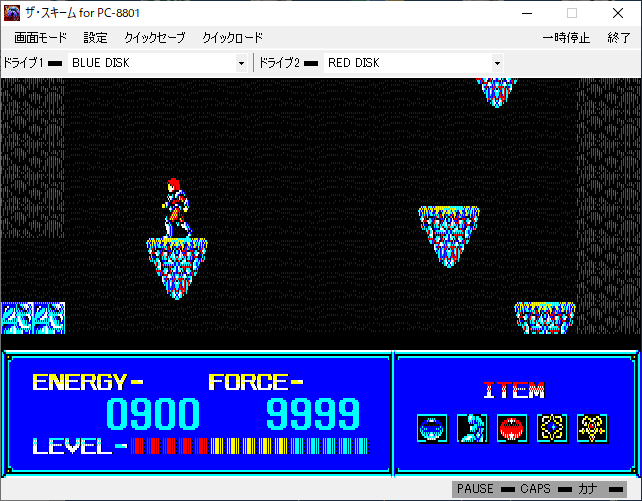

こういう届かない足場が4か所くらいあります。

POWER BOOTSを取るまでは引き返します。

放物線の弾を撃つ敵。こっちは反撃できないのでイライラ。

突然の落とし穴。やはりメトロイドを目指してたのかなという気がします。

やる気のない敵、Spliter。おかしいと思ったら仕掛けが。

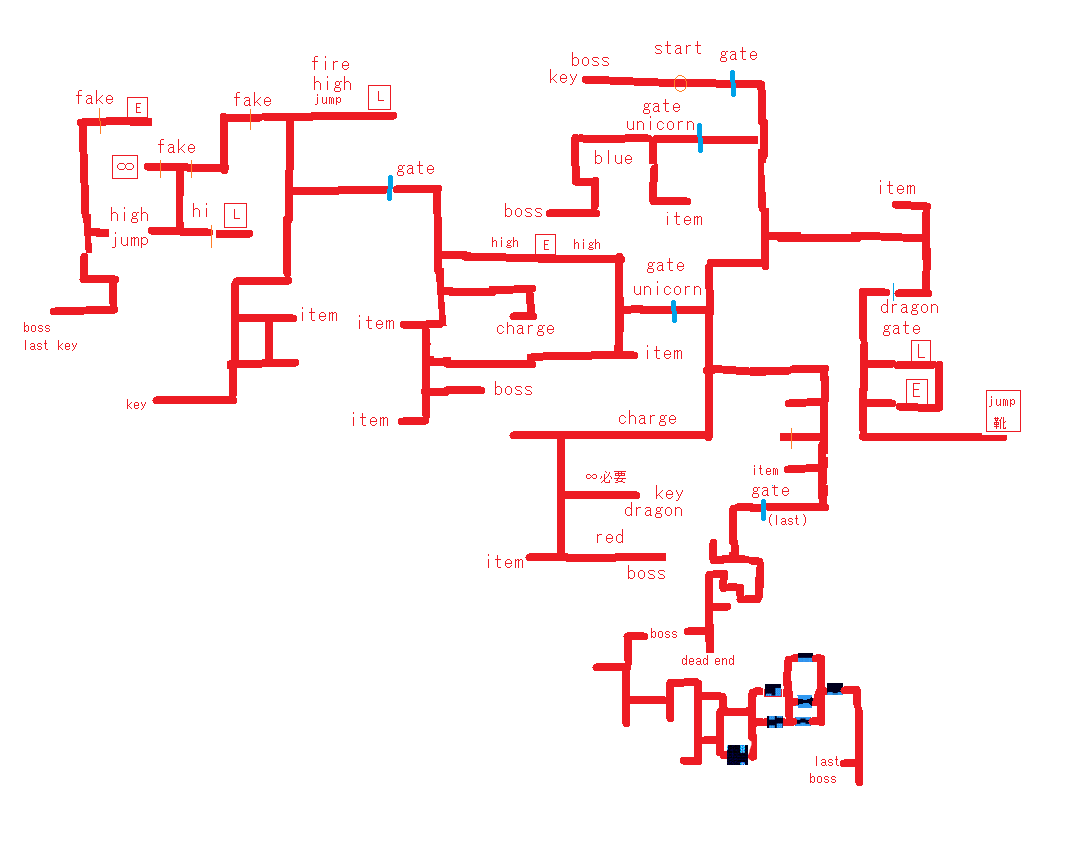

このあたりから位置がわからなくなってしまって、マッピングを始めました。

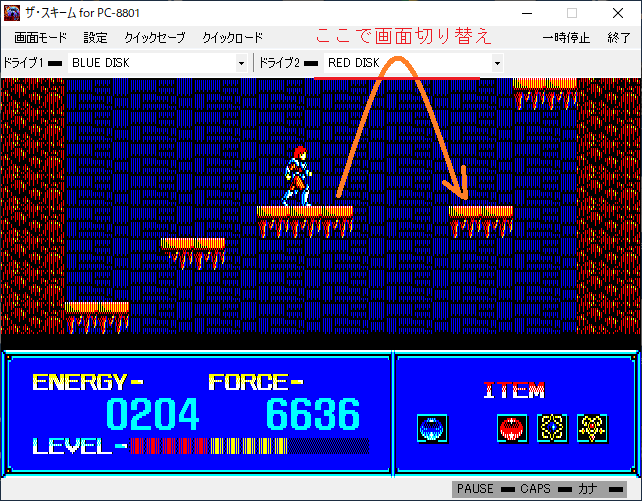

このゲーム、惜しいところがあります。足場から上に移動するだけの操作がすごく難しい。たとえば、このような場合、矢印の方向にジャンプすると、高確率で次の画面の足場に頭を激突させて、下に落ちます。

良くないのは、画面切り替えで敵が復活するところ。垂直にジャンプして様子を見ようとすると、足元に敵が復活します。ブチギレ必至。

通過できる壁のトリック。

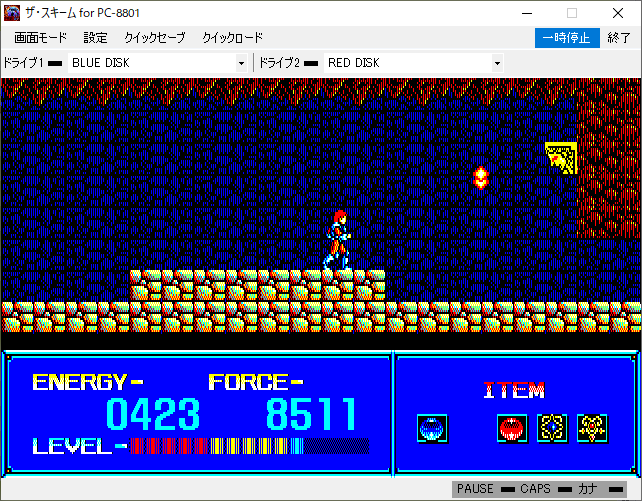

この先に「無限大」のアイテムがあって、無限回廊で使います。

アイテムは「L」を取ると攻撃力アップ。「E」で体力の上限が増えます。

FORCE SHOOT→WAVE→HYPER FORCEを取ると攻撃方法が変化します。

この場合、黙って撃たれるしかありません。なにか良い方法があるのでしょうか。

このへんまでくると、敵の攻撃がさらに理不尽に。

固いので、撃たれるしかない。強引に突破します。

ここで体力補給。

この先にPOWER BOOTSがあります。

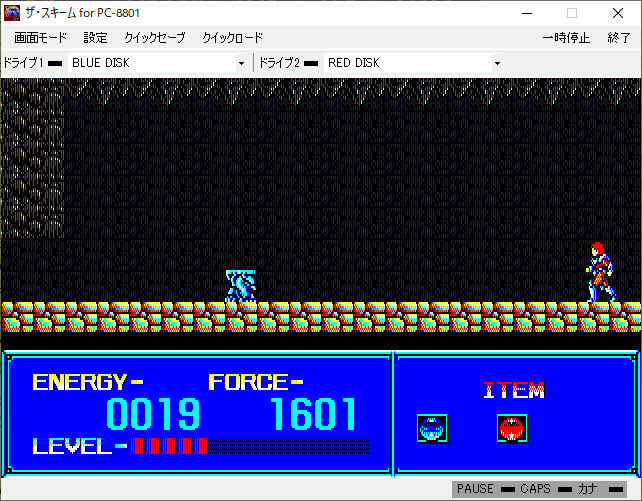

ラスボスから2つ前のボス、Nerve。

POWER BOOTSを使えば、ここに来れます。

最後のゲートをアンロック。

ラスボス一つ前のボス、Xaveller。

敵はダメージを受けてるのか、よくわからない。

ループに気づかず、一時間近く悩んで脱出。

ラスボス登場。

処理が重たくて、操作しにくい。どうやっても避けようがない弾幕。

いくら撃ってもボスが死にません。どうなってるの?!

40回くらい死んで、ギブアップ。無力感と虚無感に打ちのめされる。もっと体力を上げないとダメか。

今回、プレイした目的はスタッフクレジットを見ることだったのですが、説明書に載っているので、それでいいやという気もします。プログラマ3人のうち、一人が古代さんなので、サウンドドライバも担当されているのかなと思います。

苦心のマッピング。ところどころアバウトです。

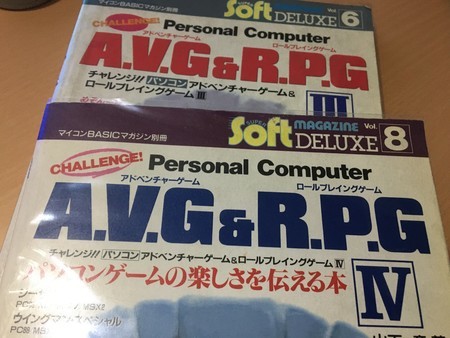

これを描いたあとに、「チャレンジ!パソコンAVR&RPG IV(1988年)」にマップが載ってることに気がつきました。

「ザ・スキーム」はONION softwareが開発しています。起動すると、「ONION SOFT」の名前を確認できます。

ONION softwareの歴史は長いです。上の画面はフリーで公開している「オニオンハウス(1983年)」というPC-6001用ゲーム。ちょっとの接触でGAMEOVERになるという超難ゲーです。これを作ったのが、おにたまさんです。

「ザ・スキーム」ではおにたまさんは「システムアドバイス:ONION」とクレジットされてます。「ONION」名義。プログラム担当は別の方でした。

ONION softwareと古代さんの関係も長いです。

プロジェクトEGGで配信している「ワンダラーズ・フロム・スーパースキーム(1989年)」にも古代さんは楽曲を提供しています。

他にも同人ソフトの「100円ディスク7」でも「SUPPORT」役として、お名前を確認することができます。

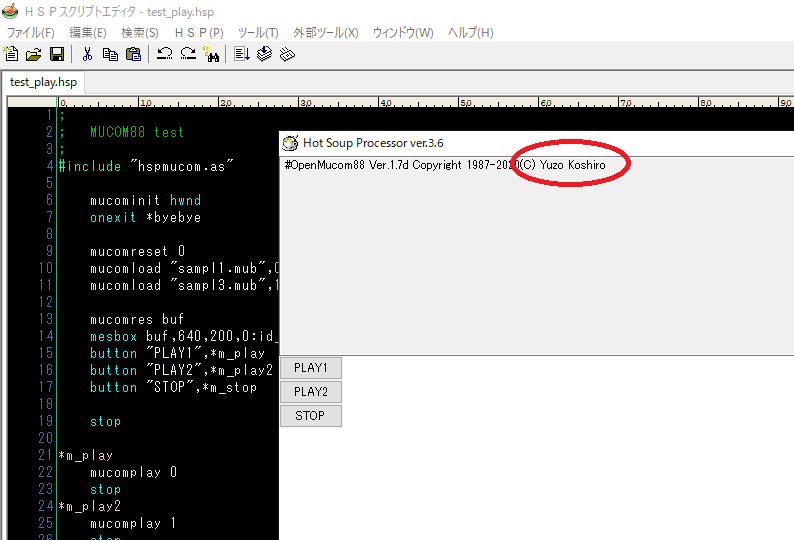

ONION softwareと古代さんとの関係は今も続いています。

HSP(おにたまさん作)の最新バージョン3.6には古代さんの「Mucom88」の移植版が搭載されています。サンプルに古代さんの楽曲まで入っているという気前の良さ。

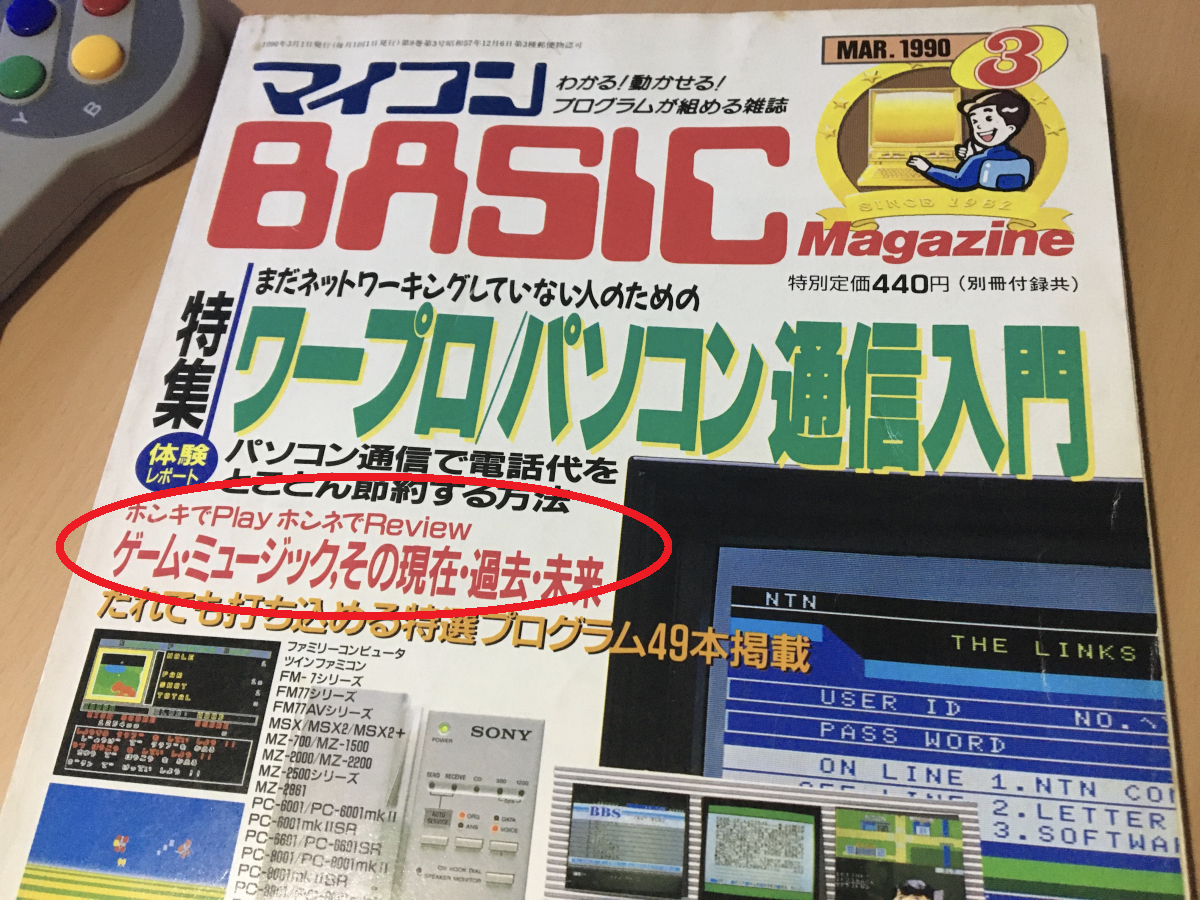

古代さんの伝説は1985年の末頃、自作のプログラムをベーマガ編集部に持ち込んだところからスタートします。作品はPC-8801mkII SR用の曲。おそらく、ベーマガ1985年11月号で募集した「ナムコ・サウンドプログラム」向けだと思います。

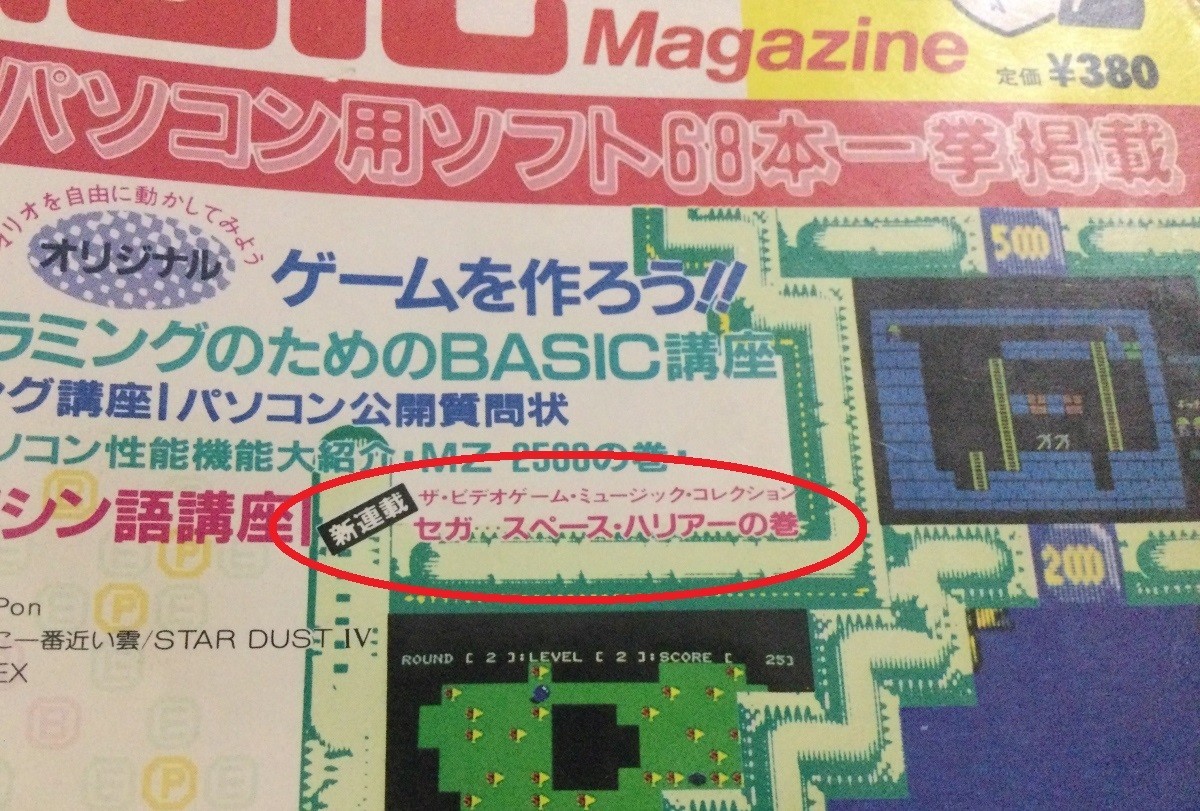

ベーマガ1986年4月号から「YK-2」名義で「ザ・ビデオゲーム・ミュージックコレクション」を連載。本誌には楽曲のプログラムを掲載。さらに有名作品の楽譜を掲載したり、メーカーは寛大でした。

当初、担当者は一人だけでしたが、DenIIさん(1987年3月号で引退)、Yu-You(永田英哉)さん、GORRYさん、川野俊充さんなど、続々追加されます。

その後、古代さんは日本ファルコムで楽曲作りを担当。「ザナドゥ シナリオII(1986年)」でデビュー。1987年付近は、ベーマガの連載、ファルコム関連の作曲、コミケ活動が並行しています。YK-2さんは1987年11月号を最後に「ザ・ビデオゲーム・ミュージックコレクション」からバッタリと姿を消します。1988年3月号の「パロディウス」でゲームライターとして出てきたりしますが。

ベーマガ1987年12月号のくりひろしさんの漫画で、YK-2さんが「仮面ライダーブラック」に似てると発言。闘技場のネタに発展します。

1988年1月号から「ゲーム・ミュージック新譜試聴室」が連載開始。活字で音楽を語るという、書く側には恐ろしく難易度が高いコーナーです。連載1~2回目の担当は山下章さんでした。

1988年3月号の「レスキュー!! AVG&RPG」では過労で倒れた山下さんの代わりに幸運私真矢さんが担当を務めます。病床?で書いた山下さんのハガキが紹介されます。

同じ流れで、「新譜試聴室」も5月号から幸運私真矢さんに交替します。実は「山下章さん=幸運私真矢さん」なのですが、当時、これを見破れた人は居ませんでした。

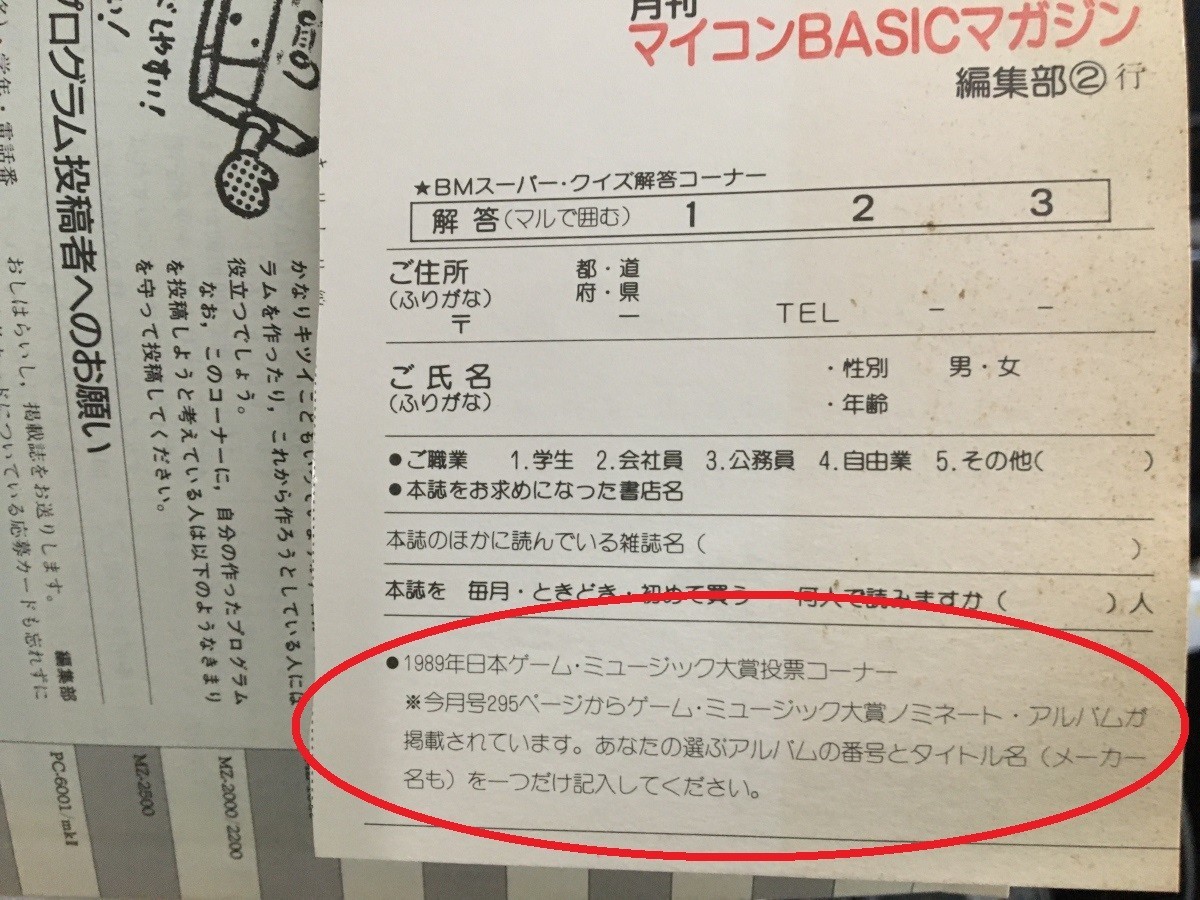

ベーマガ1990年2月号で「第1回 日本ゲーム・ミュージック大賞」の投票を受け付けました。読者ハガキが投票券です。

その翌月のベーマガ1990年3月号で投票結果を掲載。、、、いくらなんでも無茶なスケジュール。投票の期間は約13日(1990年1月8日頃~20日)でしたが、5624通も集まりました。

このうち576票を獲得して、「ザ・スキーム/古代祐三」が大賞を受賞。ゲームと音楽が分離した。というか、ゲームとアーティストが同列になった、象徴的な作品となりました。

山下章さんの「ホンキでPlayホンネでReview」のゲーム・ミュージック回も1990年3月号です。大賞の内容も含まれていますので、超人的な速度で書かれています。この記事の中で「古代祐三さん=YK-2さん」であることを短く紹介しています。この事実は今だと誰でも知っていますが、ずっと秘密でした。

いつ頃、秘密が明かされたのか。知っていたら教えてください。

たとえば、「チャレンジ!パソコンAVR&RPG IV(1988年)」に「ザ・スキーム」の楽譜が掲載されているのですが、古代さんによる「master of the shooting」のコメントは次のように書かれています。

この曲のタイトルは、コミケソフト「シューティングマスター'86」をパロっているんです。あのゲームにはボク(YK-2)も登場するんですよねー。

、、、これをちゃんと読んでいれば1988年10月の時点で「古代祐三=YK-2」だと悟ることができたのかもしれません。誤植かと思いそうですが。他にもこういうカミングアウトがどこかにあるのかもしれません。しかし、当時のYK-2さんの連載を読んでも、ファルコムのファの字も出てきません。あと、「シューティングマスター'86」がどんな画面なのか全くわかりません。

(2021/11/20追記。こちらに詳細が。)100YEN DISK MUSEUM

かすかな情報なら、1987年6月号掲載の山下さんの「フリートーク・ボード」で見つけることができます。海外旅行でのYK-2大損事件という話の中で次の記述があります。

「この曲はいーす!」 と叫んでその場で楽譜を作っちゃうあたり、王者の風絡を感じさせてくれるぜ!

これはYK-2とイースという内輪ネタだと思います。当時は誰も気付きません。この号ではファルコムの広告内で「イース」の存在が初めて明かされました。

古代祐三さんの名前はいつごろから知られるようになったのか。いち早く紹介したのは、やはり山下さんです。「チャレンジ!パソコンAVR&RPG III(1987年)」の「イース」の記事で、次のように書かれています。

それから、1年後。「チャレンジ!パソコンAVR&RPG IV(1988年)」では「ザ・スキーム」について、山下さんが次のように書かれています。

ボクがココで100%断言してしまおう。この『スキーム』のサウンドボードII版こそ、パソコンゲーム史上ナンバー1のミュージックだ!!

これ以上にない絶賛。「ザ・スキーム」は今だに語られる出来なので、身内だから誉めておこうとか、そういうレベルの話ではないと思います。